一、永續交通與基礎建設:建構安全路網,串聯智慧交通與低碳旅遊

二、在地文化與客語傳承:讓客庄故事持續發聲

三、廢棄物治理:從垃圾減量到海洋保護,邁向循環永續新生活

- 3.1 興建高效垃圾熱處理設施,強化自主處理能力

- 3.2 減量、回收、再利用,打造全民參與的永續新生活

- 3.3 推動畜牧循環再利用,減少農業污染

- 3.4 守護藍色海岸線:潛水清除海底垃圾

- 3.5 關注漁業廢棄物管理,守護海洋資源永續

四、宜居城市與地方創生:打造幸福竹縣,共築永續生活圈

- 4.1 打造友善農村與合理土地使用

- 4.2 特色公園遍鄉鎮,綠意生活共打造

- 4.3 地方創生與青年參與,注入新活力

- 4.4 社區營造扎根地方,文化成為日常

- 4.5 智慧稅務:服務延伸偏鄉,跨機關零距離

- 4.6 再生能源與美質環境,共創綠色生活

- 4.7 殯葬轉型:回應需求、回歸社區

五、公共安全與健康福祉:守護身心健康,打造安心生活環境

- 5.1 打造全民守護的社會安全網

- 5.2 讓孩子遠離毒品,從學校與社區雙軌出發

- 5.3 從日常生活強化健康防線

- 5.4 強調動物與食品安全,從源頭落實防疫

- 5.5 廉政治理深入校園與系統制度

- 5.6 強調監測與管制,打造清新竹縣藍天

一、永續交通與基礎建設:建構安全路網,串聯智慧交通與低碳旅遊

為打造安全宜居、永續發展的環境,新竹縣政府積極爭取中央資源與地方協力推動多項關鍵建設計畫,從「前瞻基礎建設」改善道路品質與行人安全環境,到「智慧運輸系統」導入科技管理紓解通勤壅塞,再結合「永續觀光發展」,推動低碳、生態旅遊行程,提升城市魅力與經濟動能。多元面向的施政成果,逐步實現縣民對優質生活的期待。

1.1 打造安全順暢路網,建構友善行人環境

為提升道路品質與行人安全環境,積極爭取中央資源並推動多項建設成果:

提升道路品質計畫(亮點型)

總經費逾3.6億元,內政部營建署(今內政部國土管理署)補助近3億元,改善項目包括人行道與無障礙設施、自行車道鋪設、鋪面品質提升、人手孔調降、綠化景觀與LED節能照明等。其中光明六路路口縮小調整、行穿線改善,自強南北路則增加車道數,有效提升通行效率與道路安全。

延續「永續提升人行安全計畫」

新竹縣獲交通部公路局核定補助約3,480萬元,執行四項工程:包括竹北東興路道路改善(200萬)、竹9線路口安全設施改善(1,000萬)、湖口竹7-1線人行空間提升(180萬)及北埔台3線人行道改善工程(2,100萬),持續打造友善、安全的人行空間。

1.2 永續觀光深度體驗,低碳旅遊綠色前行

新竹縣政府積極推動「新竹走走」品牌生態旅遊,融合在地文化與自然景觀,規劃4條生態旅遊行程。今年主打以味道開啟一趟旅行,從森林馬告辛香的「五峰走走」、酸甜果香的「竹北走走」、茶陶雅韻的「北埔走走」到野草清香的「橫山走走」,帶領旅人透過不同視角探索在地獨特香氣與文化,開闢4條嶄新的山系旅遊入門指南,透過半日、一日遊程,讓參與者可在短短時間內,深入探訪新竹各區的美好。

另搭配「臺灣好行」綠色旅遊,推出獅山線、觀霧線等套票優惠活動,包含達人導覽、DIY體驗、在地美食與住宿折扣,鼓勵民眾搭乘大眾運輸,減少碳排放,同時享受便利與樂趣,落實低碳旅遊與永續發展目標。

1.3 智慧交通串聯城鄉,無障礙路網共榮前行

新竹縣政府積極推動「大新竹通勤路廊(國道1號新竹路段)智慧交控計畫」,攜手新竹市及竹科管理局,針對國道1號新竹路段及竹北、新竹95A與95B交流道周邊壅塞問題,導入智慧交控系統。透過路側設備即時收集車流數據,執行區域智慧號誌管控,大幅提升路網行車效率。

自2024年9月4日系統上線以來,主線路徑平均節省18%行車時間,預估每年減少1,236萬人分鐘旅行時間,並可減少1,630公噸溫室氣體排放,展現新竹縣以科技打造永續交通、提升民眾通勤品質的具體成果。

二、在地文化與客語傳承:讓客庄故事持續發聲

新竹縣是全臺最大的客家聚落之一。以《新竹縣客家發展計畫(2023-2026年)》為藍圖,從語言扎根、藝文推廣到節慶品牌化,讓客家文化與現代生活共融,並藉由多元場域與活動,讓居民與遊客都能「聽得到客語、看得到客庄、玩得到文化」。

2.1 客語扎根:從公務體系帶動社會風氣

新竹縣政府自2016年起開辦客語認證輔導班,協助公務同仁考取證書,讓民眾到機關洽公就能聽到親切客語。截至2025年3月,公務員客語認證已突破2,107人。

「客語為通行語」成效卓越

2023年客家委員會評核,新竹縣政府奪得「佳等」與100萬元獎金,11個客語為通行語公所首次「全數獲獎」,顯示基層服務也能自在使用客語。

【新竹縣客家發展計畫】

為持續深化客語與客庄文化推動,新竹縣政府訂定《新竹縣客家發展計畫(2023-2026年)》作為新竹縣推動客家事務的最高政策方針。縣長楊文科親自擔任推動會報召集人,副縣長陳見賢與秘書長李安妤擔任副召集人,帶領各局處從「族群主流化施政機能」、「營造客庄客語活力」、「發展客庄社區經濟」、「厚植客庄藝文能量」四大面向推展策略,並強化橫向協調與縱向輔導機制。

客家發展計畫獲全國唯一「特優」

新竹縣政府在中央客委會「地方政府客家發展計畫評核」中,展現跨局處協力推動成果,從語言傳承到制度設計皆獲高度肯定,榮獲唯一「特優」等級及200萬元最高獎金。

新瓦屋客家文化保存區:創意活化示範點

客家委員會於2006年進駐新瓦屋,陸續推動各項事務發展及全區建築修復整建;2011年起新竹縣政府接手進駐,以不斷成長變化的創藝聚落為目標,致力推動館舍活化再利用、委託經營單位進駐、導覽人才培育或舉辦四季主題、小型節慶展演等藝文活動,創造文創產業加值、豐富客家文化發展,也使周邊住戶、外來遊客或學校學生能夠重新認識新瓦屋及傳統客家文化藝術。

- 板凳電影院

夏日文化饗宴「新瓦屋板凳電影院」2025年邁入第20年,今年續與公共電視「臺灣國際兒童影展」合作,精選各國優質影片,讓親子在暑假期間接觸多元文化。今年共舉辦4場室內電影院與2場露天電影院,將設置舒適的木質躺椅,並於露天場架設600吋超大螢幕,提供舒適觀影體驗。同時為提倡文化平權,安排口述影像場次,邀請視障朋友一起看電影。放映內容兼具童趣與深度,如《爺爺總是有辦法》、《呆鳥大逃亡》、《歡迎光臨奇幻樂園》、《我的毛怪姐姐》、《消失的情人節》等精彩影片。 - 耕讀生活趣

在城市裡體驗客家農藝之美2024年「耕讀生活趣‧Chill豐收派對」於新瓦屋客家文化保存區舉辦,結合農事體驗與客家文化,邀請親子實地下田、探索食農教育。「晴耕雨讀」的生活理念藉由紅高粱田、除草與食育教學活動具體呈現。活動串聯高粱迷宮、市集、八音展演、親子歌仔戲等精彩節目,打造融合自然、文化與教育的城市農村體驗,讓孩子在遊戲中認識土地、感受豐收的喜悅。 - 2025年新瓦屋《福客慶豐年》

以「響家」裝置藝術為主題,運用瓦片與音樂盒營造思鄉氛圍,傳遞「家」的溫度。活動結合百人辦桌、春味市集、創意體驗與店家聯展,透過藝術、味覺與遊戲喚起在地記憶與團聚情感,讓民眾在年節期間深刻感受最具客家風味的團圓文化與節慶魅力。

2.2 國際客語推廣:讓客家文化走向世界,傳唱國際

為讓客家語言與文化深植全球,新竹縣政府不僅在地積極推動,也跨出臺灣與世界接軌,進行國際溝通。2024年,新竹縣長楊文科代表臺灣分別參加日本「東京客家崇正公會創立62周年慶暨第55屆會員懇親大會」與西班牙「全球客家文化會議暨懇親大會」,深化與全球客家社群的連結,展現臺灣推動客語保存與文化傳承的成果。

東京崇正公會:客家文化外交串起台日橋梁

2024年3月率團赴日,參加「東京客家崇正公會創立62周年慶暨第55屆會員懇親大會」,與五大洲客家鄉親熱情交流,展現新竹縣豐厚的藝文能量,獲海外鄉親高度肯定。楊縣長更特別致贈新竹代表性「東方美人茶」,象徵客家文化如茶香般在全球傳遞。同場也邀請《鬧熱打擂台》冠軍得主林傑雄老師、羅茵茵等知名客家歌手登台演出,以山歌為語,唱出族群傳承與鄉愁情懷。

全球客家文化會議:傳承語言、凝聚認同

新竹縣於2024年10月代表臺灣參加「西班牙2024全球客家文化會議暨懇親大會」,與來自六大洲的客家代表齊聚一堂,分享新竹縣推動客語教育與文化復振的具體成效,並特別贈送其親自錄製、累積達400集的《文科客家諺語教室》影片,作為全球客語學習資源,期盼透過影音教材,讓年輕一代更認識客語的內涵與文化價值。會中亦發表「全球客家五大宣言」,包括:傳承客語文化、促進族群團結、推動經濟合作、強化多元包容、培育青年認同。透過跨國合作,共同為客家文化的永續發展奠定堅實基礎。

2.3 文化動能:藝文場館升級與團隊扶植

新竹縣積極厚植藝文能量,從硬體場館升級到團隊扶植全面推動。透過精緻多元的節目策劃與在地團隊支持,不僅帶動民眾參與藝文活動,也讓傳統文化持續薪火相傳,展現文化傳承與創新的雙軌成果。

場館營運升級獲文化部「特優」

2024年藝文場館營運升級計畫首次拿下特優,並以《春響新春音樂會》、《新響藝術季》春夏秋冬系列,累計吸引逾9,800人參與。

傳統表演藝術守護

當代文化的根扎於傳統,唯有守護過往,方能開展未來。新竹縣政府致力於保護與傳承無形文化資產,讓世代相傳的技藝與故事,在現代生活中持續閃耀。無論是深耕校園的在地藝師,還是持續獲得中央肯定的表演團隊,皆展現出文化生命力的延續與轉化。

- 積極投入無形文化資產的保存與傳承,目前已登錄7項目、4個保存者及8個團體,以及列冊追蹤4項目4位傳統表演藝術實踐者,持續記錄與維護傳統技藝。

- 長年於大坪國小推廣客家八音的賴義發老師,教習至今已逾25年,2024年榮獲教育部第11屆「藝術教育貢獻獎-活動奉獻獎」,肯定其對客家藝術深耕不輟的貢獻。

- 為延續傳統表演藝術活力,新竹縣政府也積極協助在地團隊申請中央補助,2024年共6案獲補助,2025年更提升至8案,結合文化部文化資產局「C類無形文化資產補助案」,擴大文化保存與推廣能量,讓在地技藝持續被傳承與看見。

節慶文化傳承:以花為媒、以義為本

透過在地節慶展現文化生命力,讓民眾走入傳統、感受客庄魅力。

- 桐花祭「2025新竹遶桐花-來巨埔寮打鬥敘」以「客家寮」作為發想,設計及串連整體活動,主場地設置各式「寮」的體驗,包括「祈福寮」、「茶寮」、「咖啡寮」、「花寮」、「粄寮」、「洗衫寮」、「童玩寮」、「食寮」等,以客家好客的款待及「巡寮」體驗,讓民眾漫步桐花步道體驗在地人文、在地接待及客家藝文等活動。

- 義民祭為新竹縣最具代表性的宗教文化活動,2024年由石光聯庄擔任祭典區,2025由關西聯庄擔任祭典區,結合客家音樂、傳統科儀與校園傳藝,深化文化札根,打造具教育與傳承意涵的義民祭典品牌。

三、廢棄物治理:從垃圾減量到海洋保護,邁向循環永續新生活

在生活與產業快速發展的同時,伴隨而來的是垃圾量增加、農漁業廢棄物處理壓力上升與環境維護挑戰。面對這些課題,新竹縣政府並未止步於傳統清運與處理,而是從源頭減量、資源再利用到環境共好,推動一系列前瞻作為。

3.1 興建高效垃圾熱處理設施,強化自主處理能力

因應人口與產業快速發展帶來的廢棄物處理壓力,新竹縣政府以促進民間參與公共建設(BOO)方式推動「高效能垃圾熱處理設施計畫」,工程預計於2025年正式完工啟用。不僅能將垃圾轉化為電能,實現「轉廢為能」,同時也具備較傳統焚化爐更高的效率與更低污染風險,為轄內處理垃圾提供穩定、安全的解決方案。截至目前,工程進度接近完成(實際進度達99.67%),並已完成各項行政審查、建照與試燒階段,預計上線後將有效提升廢棄物妥善處理比率,達到處理自主與環境友善的雙重目標。

而在事業廢棄物的部分,事業廢棄物產源機構約有1,879家,並透過事業廢棄物網路申報系統進行全面稽查,查核率每年皆達100%。

依據各事業單位的違規風險、產出種類與數量,每年篩選高潛勢機構進行現地稽查與樣品採驗,強化源頭控管。此外,每年也定期舉辦2場次以上的法規說明會,依據最新法令進行宣導與解說,協助事業單位掌握環保政策方向,並鼓勵企業投入減量與再利用作業。

3.2 減量、回收、再利用,打造全民參與的永續新生活

新竹縣政府推動多元廢棄物治理策略,以落實資源循環。2024年轄內減少廢棄物58,110公斤、破袋稽查12.8萬件(合格率達94.4%),倡導「減量、回收、再利用」。

落實源頭減量

積極推動一次性用品減量,公部門率先於各類活動中使用可重複餐具、推廣循環杯與循環餐盒,合計減少逾6萬個紙杯與包裝水。輔導夜市與市場攤商不主動提供塑膠袋,推行蔬果裸賣與環保購物習慣,提升民眾自備容器的意願。此外,輔導超過九成旅宿業者提早配合法規減量,整體估計減廢1.4噸、減碳近100噸CO2e。

強化末端回收

新竹縣政府致力提升回收成效,推動多元作法守護環境,強化末端管理、社區流向追蹤與再生利用,例如導入破袋稽查與垃圾組成分析、試辦尖石鄉隨袋徵收,並追蹤回收物流向與回收退運物製成SRF替代燃煤,藉由法制、科技與民眾參與,全面推動循環資源管理。

運用黑水虻去化廚餘

新竹縣自2024年起導入黑水虻技術,每日處理20噸廚餘,相較於傳統堆肥處理更為快速,並解決快速發酵的耗電與設備損壞等問題,是更有效率的資源再利用方式。由高效推肥改以黑水虻處理後,減少碳排量每日達3.82噸CO2e。

關懷資收個體業者

對個體業者與弱勢資收戶,透過行動資收車與到府訪視服務,提供資收物變賣、環境清潔、分類輔導及減容協助;2024年共到府服務576人次,提供變賣補助金233萬3,522元,並執行行動資收車工作,協助2,013人次變賣資收物,而環境服務部分則協助10位個體業者整理其資源回收貯存環境。

竹縣回收凍好查

為提升查詢便利,新竹縣政府導入「竹縣回收凍好查」,建立分類共識並推出LINE服務機器人,民眾可隨時查詢回收方式、活動訊息與地點資訊,有效提升參與度與正確性,也串聯環保局、清潔隊與回收商,整合溝通平台,打造即時、便利的回收輔助系統。

延續物命再利用

新竹縣政府積極推動資源再利用,透過校園與社區舉辦二手物品交換活動,鼓勵民眾及學生參與物資循環,已成功交換逾8,600件二手物,減碳達7,123公斤CO2e。同時設立線上「無條件共享社群平台」,促進機關、企業與社福團體之間的物資交流。轄內也建置122家二手物概念店,普及率超過2成。為延長物品壽命,結合社區推動舊衣再製課程及小家電維修站,透過翻新設計與自主維修提升再利用價值,讓物品重獲新生。

3.3 推動畜牧循環再利用,減少農業污染

新竹縣政府積極推動畜牧廢棄物的再利用,協助畜牧場導入資源循環設備與處理流程,減少廢水外排,改善業者形象:

- 2024年共辦理9場沼液沼渣再利用活動,引導業者將畜牧糞尿資源回收再利用,落實零液體排放概念。

- 輔導14場畜牧場建置抽污泥馬達、固液分離機、污泥脫水機等設備,提升廢棄物處理效能,逐步實現農業循環經濟。

3.4 守護藍色海岸線:潛水清除海底垃圾

新竹縣政府不僅重視陸地垃圾處理,也著手保護海洋生態。2024年委託專業潛水團隊執行5場次海底垃圾清除作業,共清除垃圾達155.6公斤。2025年清除目標提高至200公斤,不僅比三年平均成長超過10%,也展現整合資源、持續改善海洋環境的決心,為新竹沿海打造更潔淨、美麗的藍色海域。

於2024年7月辦理海岸及漁港資源回收線上活動,民眾需在Facebook留言分享對海岸的環保行動,並在海洋廢棄物隨堂考取得滿分,獲取抽獎機會,參與人數超過1,000人,喚起民眾對海洋生態環境的重視。

3.5 關注漁業廢棄物管理,守護海洋資源永續

為減少漁具廢棄物與非法捕撈造成的海洋破壞,新竹縣政府持續推動漁業轉型與海域巡護:

- 轄內73艘漁船筏中,有44艘已無刺網漁具或完成轉型,顯示傳統刺網漁業轉型已見成效。

- 2024年共轉型刺網漁船筏6艘,推動友善漁業。

- 2024年執行27次禁漁區海域巡護作業,加強海域守護與非法捕撈取締,確保海洋資源永續利用。

四、宜居城市與地方創生:打造幸福竹縣,共築永續生活圈

新竹縣政府致力於營造宜居、安全、多元且具有文化與產業活力的生活環境,從基礎設施改善到文化參與、從地方創生到數位稅務服務,攜手在地團體與居民,以共創、共融的方式推動在地治理,逐步實現「在地生活、在地就業、在地安養」的永續城市願景。

4.1 打造友善農村與合理土地使用

透過多項措施改善農村交通與土地使用環境:

- 農地重劃區農水路改善:於竹北、新埔、新豐、湖口等鄉鎮進行19條農路總長逾5公里之改善工程,提升農路品質與農產品運輸效率,塑造兼具生產與景觀的宜居農村。

- 原住民部落土地使用分區更正:已完成76筆、5.27公頃土地編定調整,保障部落居住與發展權益。

- 推動地籍整合與國土計畫:持續辦理地籍圖重測、圖解數化與圖根點補建,整合農地與建地使用資訊,並已完成縣級國土計畫審議,未來將依中央修法進度推動實施。

此外,新竹縣政府已建置地政線上查詢平台,方便民眾即時查詢地籍資料,提升政府服務透明度與效率。

4.2 特色公園遍鄉鎮,綠意生活共打造

新竹縣政府積極推動「一鄉鎮一特色公園」政策,審核各鄉鎮公所提案後,核定補助新埔、峨眉、關西、寶山、竹東、尖石及新豐等7個鄉鎮公所,總經費達8,742萬元,其中7,950萬元納入2024年度預算,792萬元由統籌分配款支應,致力提升各地公園環境與特色設施。

目前,尖石鄉北泰雅運動公園已於2024年12月13日完工,其他地區如新埔公二公園、峨眉國小綠地、鳴鳳公園第三期、樹杞林特色公園、呱呱特色公園等工程持續進行中,寶山鄉生態公園亦同步辦理規劃設計,展現新竹縣政府強化生活品質與永續空間建設的具體作為。

4.3 地方創生與青年參與,注入新活力

為培育地方創生人才與行動團隊,於2025年辦理:

- 3場地方創生工作坊與5場實地訪視會議,提供在地團隊深度交流平台。

- 設計以青年為對象的創生主題桌遊,創新推廣地方議題。

- 整合大學社會責任(USR)、農村再生等資料資源,作為未來創生發展參考。

透過跨部門資料整合與行動支援,讓地方創生不只是理想,更是可實踐的生活方式。

4.4 社區營造扎根地方,文化成為日常

新竹縣政府推動的「微笑社造IN竹縣」計畫,以「鏈結」、「串連」為策略,打造社區為知識、文化與參與的聚落:

- 2024年共補助16個社造點與3個閱讀平台,主題涵蓋食農教育、數位地圖、生態與地方知識。

- 鼓勵青年、新住民、退休族群、獨立工作者等多元對象加入社區提案,拓展參與廣度。

- 與湖口、芎林、寶山、五峰等鄉公所協作,強化地方文化能量,打造全民參與的社造生態系

4.5 智慧稅務:服務延伸偏鄉,跨機關零距離

考量新竹縣13鄉鎮中僅有竹北與竹東設有稅務據點,自2014年起設立「遠距稅務視訊服務」,目前已涵蓋11鄉鎮與1地政事務所。民眾可在家與鄉公所視訊辦理29項稅務查詢與申辦服務,有效縮短偏鄉與都市資源落差,實踐「跨機關合作、服務無限延伸」理念。

4.6 再生能源與美質環境,共創綠色生活

- 促進再生能源發展:

依據《再生能源發展條例》與相關法規,積極受理小型再生能源發電設備(容量未達2,000瓩)之備案、展延、查驗、登記、變更、移轉、模組更換、搬遷、查核與廢止等行政程序,協助民間機構推動太陽能、綠能設施設置。 - 落實簡政便民措施:

積極受理小型再生能源發電設備(容量未達2,000瓩)行政業務外,亦簡化申辦流程,加速設備設置效率。另同步加強相關法規與申辦流程宣導,協助業者與民眾瞭解申請規範,攜手中央共同促進綠能普及與電網穩定,落實低碳永續政策目標。 - 推動綠色基礎設施,共創綠色生活:

配合公廁美質環境提升計畫,於公共設施導入小型再生能源發電設備與空間美質設計,體現再生能源與生活環境共融的永續理念。

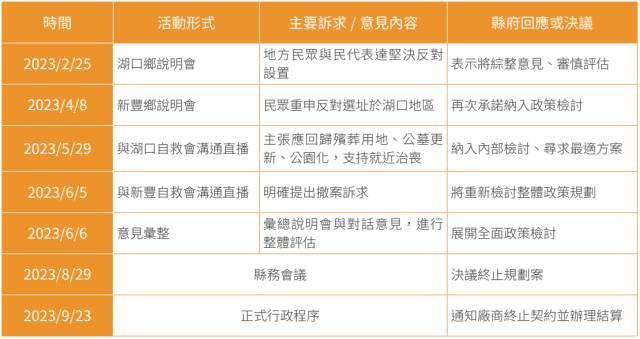

4.7 殯葬轉型:回應需求、回歸社區

新竹縣政府調整原先集中式殯葬設施規劃方向。原先規劃興建的「新竹縣立生命紀念園區」案,2023年經多次說明會及廣泛蒐集民意後,考量各界反映與社區接受度,最終決議終止興建規劃,改採由各鄉鎮市公所自辦殯葬設施的方式,讓治喪儀式更貼近家屬、也更符合在地需求與文化習慣。

鼓勵各公所在既有公墓內增設必要殯葬設施,並提供經費補助,包含前置作業費補助30%、工程費補助50%,協助地方提升服務量能。此舉不僅保留社區自主性,也讓民眾在面對生命送別時,能在熟悉環境中完成治喪流程,實現真正以人為本的「就近治喪」精神。

五、公共安全與健康福祉:守護身心健康,打造安心生活環境

新竹縣政府致力於營造宜居、安全、多元且具有文化與產業活力的生活環境,從基礎設施改善到文化參與、從地方創生到數位稅務服務,攜手在地團體與居民,以共創、共融的方式推動在地治理,逐步實現「在地生活、在地就業、在地安養」的永續城市願景。

5.1 打造全民守護的社會安全網

新竹縣政府以掃黑、肅槍、緝毒、打詐等治安核心任務,強化對暴力犯罪與洗錢行為的查緝,2024年查扣幫派不法所得達775萬元、洗錢金額逾5,500萬元,治安成果明顯。警政系統亦配合辦理婦幼安全宣導與毒品現行犯查訪,落實兒童保護工作,2024年針對毒品危害防制條例之案件,戶內有未滿12歲兒童查訪率達97.9%。

配合中央政策設置五處「以家庭為中心、以社區為基礎」的社會福利服務中心,涵蓋全縣13鄉鎮市,以個案管理為核心,結合家庭關懷訪視、電話輔導、親職教育、資源連結等多元服務,2024年提供脆弱家庭支持服務共3,164人次,積極推動弱勢家庭整合性服務,深化在地社區支持系統。

5.2 讓孩子遠離毒品,從學校與社區雙軌出發

新竹縣政府推動校園與社區層級的反毒防治體系。校園反毒宣導及師資培訓方面,2024年針對全縣國中小與高中職辦理巡迴講座、反毒展覽與反詐宣教,總觸及人數近20萬,並培訓219名教師擔任種子師資進入班級授課。

強化藥癮治療與社區毒防宣導方面,在全縣布建4所戒癮治療醫療機構(臺大分院生醫醫院竹東院區、臺北榮民總醫院新竹分院、天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院及中國醫藥大學新竹附設醫院),涵蓋率達100%,並針對偏鄉與原鄉地區推動16場社區巡講,深化反毒識能,縮減資源落差,實踐「無毒健康城市」願景。

5.3 從日常生活強化健康防線

持續推動無菸環境建構,2024年已公告禁菸場所280處、結合醫療院所與藥局提供戒菸轉介服務民眾戒菸人數1,499人,並與學校、職場、社區合作辦理多場具地方特色的菸害防制宣導321場。

此外,推動居家緊急救援系統,協助中低收入與獨居長者安裝緊急通報設備,2024年服務人數達140人,全年服務人次達6,381人次,降低在宅風險,守護高齡族群安全。

5.4 強化動物與食品安全,從源頭落實防疫

新竹縣政府推動動物疫病防控與場域管理方面,2024年完成212場次廚餘養豬稽查、豬瘟抽樣監測375頭、禽場防疫清消244場次,確保本縣持續維持非疫區地位。禽流感監測與現場處置則提升防疫應變力,確保畜禽產業穩定。

在市售肉品安全方面,每年至少抽驗180件、標示查核500件,加強消費者食安保障,落實從源頭到餐桌的全程管理。自2021年起實施「加強查驗市售豬、牛產製品計畫」落實執行縣內公共飲食場所、大賣場、超市、傳統市場及零售通路商,無論是生鮮豬肉、加工食品或餐飲食品業者,依規定都要強制標示豬肉產地,亦針對上開場所加強稽查抽驗,並比對肉品來源資訊,確認標示正確性。

5.5 廉政治理深入校園與系統制度

新竹縣政府推動廉潔政府文化,2024年執行校園品德宣導,深入高中職、大專與幼兒園,結合吉祥物故事與媒體識讀課程,讓廉政教育向下扎根。同時辦理多場政府採購與工程誠信培訓,強化公部門與廠商間的誠信共識。另針對「班班有冷氣」、「公園遊具採購」等重要政策執行專案稽核,守住公共支出與執行品質。

2024年有感於科技和社會風氣日新月異,選定「公民福利」、「社群防詐」、「深偽技術」、「吹哨管道」、「運動競技」五個主題於《心築獻廉政實境秀》中宣導,邀請到不同領域的推手,由淺至深,揭示如何築起安全美好的新竹。

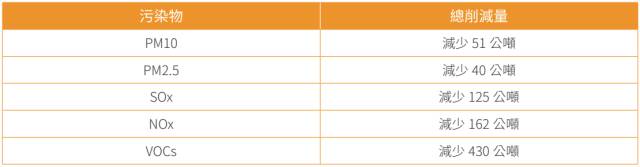

5.6 強化監測與管制,打造清新竹縣藍天

新竹縣政府致力於打造清新健康的生活環境。2024年空氣品質指標(AQI)平均為50.7,顯示整體空氣品質屬良好水準,其中「好空氣日」(AQI≦50)比例達61.5%,較以往有明顯提升。

自2021年起,縣內PM2.5(細懸浮微粒)濃度已改善至二級防制區,代表空氣品質有顯著進步。不過,臭氧(O3)濃度仍偏高,已提升為三級防制區,仍需持續加強控管。

科學分析與污染來源掌握

為更有效控制污染來源,運用「最大增量反應性(MIR)」與「全國排放清冊(TEDS)」資料,精準掌握臭氧產生的潛在關鍵物質;同時導入CMAQ空氣品質模式,模擬高污染行業若進行減量,對臭氧濃度的實際改善效益,作為後續策略依據。於社區活動中宣導,強化縣民對空氣污染的認知與教育。

空氣污染源防制成果

為輔導3家工廠改善異味問題,49家餐飲業加強油煙設備管理;設置58處洗車平台及監視器,有效降低逸散性粒狀污染物。

移動污染源與交通改善

- 機車定檢率提升至83.3%,鼓勵定期檢驗與維護。

- 汰除老舊車輛13,205輛,推廣使用7,403輛低污染車。

- 柴油車自主管理通知4,017輛,協助企業與車主共同減排。

社區與逸散污染防制行動

- 推動科技化營建監控4處,減少施工揚塵。

- 裸露地改善達6.2公頃,有效抑制揚塵。工地道路清掃42家參與,總清掃長度超過20,567公里。

- 加油站油氣逸散改善:初測合格率達99.7%,複測合格率為100%。

- 寺廟環保燒金行動:集中燒金50家、集中清運約70公噸金紙,新增設環保金爐30座,自主封爐達13家。